Le

Haut-Ogooué, région

clef du Gabon d'aujourd'hui de par ses ressources minières,

est également un des hauts lieux de l'histoire gabonaise, sa

capitale Franceville ayant été fondée

dès 1880 par Savorgnan de Brazza.

Le

Haut-Ogooué, région

clef du Gabon d'aujourd'hui de par ses ressources minières,

est également un des hauts lieux de l'histoire gabonaise, sa

capitale Franceville ayant été fondée

dès 1880 par Savorgnan de Brazza.

Cet

article a été écrit par Louis Perrois,

de l'IRD (ex-Orstom), et publié dans la revue d'entreprise

Electrons de la SEEG (numéro 8, décembre 72).

Plan

de la rubrique :

|

LE

BLASON

De sable à deux pioches d'or posées en sautoir et

accompagnées de quatre carreaux d'argent posés en

losange, au chef d'or semé de grains de café de

sable posés en pal.

Les richesses minières de la région et leur

exploitation sont symbolisées par la couleur "de sable",

c'est-à-dire noire, du champ de l'écu (les

entrailles de la terre), par les pioches et par les "carreaux d'argent"

représentant les blocs de minerai. Les gisements

aurifères sont évoqués par le

métal "d'or" du chef. Les grains de café font

allusion à cette importante production de la region.

|

HISTOIRE

Haut

Les gisements préhistoriques découverts dans le

Haut-Ogooué attestent une présence humaine

très ancienne remontant certainement au

paléolithique. Il est certain que depuis des

millénaires, la région est une zone de passage du

seul fait de son emplacecement géographique

particulièrement favorable à des

déplacements entre le Moyen et le Haut-Ogooué et

l'Ogooué, l'Ogooué et I'Alima vers le Congo.

Brazza s'en rendit compte dès qu'il eût atteint

des savanes du pays ndoumou et ndassa en 1880, lors de sa seconde

expédition. Franceville, dont le nom originel est Masoukou,

fut d'abord appelé Francheville par Brazza. Celui-ci fut

bloqué par les chutes de Poubara et décida

d'orienter ses recherches ultérieures vers le nord-est,

d'une part vers la Licona, d'autre part vers I'Alima par la piste des

Batéké.

C. COQUERY décrit ainsi la situation du poste entre 1880 et

1886 :

« La grande station demeurait, à huit jours en

amont, après un seul mauvais passage (le rapide de

Doumé), Franceville. Cette station de transit et de

transbordement était établie au bord de la Passa,

affluent de droite de l'Ogooué, à la jonction

entre la voie fluviale et la piste de terre qui conduisait à

I'Alima. A l'arrivée de la Mission, quelques baraquements

servaient d'entrepôts à Ballay; dès

I'été 1883, quatre Européens, cinq

laptots et dix Kroumen y étaient installés. Les

deux premières années furent difficiles ; les

méthodes autoritaires du chef de poste, Thollon,

assisté d'un matelot « ivrogne et

débauché »,

éloignèrent les habitants. A partir

d'août 1884, le brigadier Roche entreprit d'achever la piste

ouverte par Joseph Michaud en 1881 ; l'année suivante, on

transféra le poste de la rive droite à la rive

gauche de la rivière, car « bien que la station

fût placée sur une hauteur et dans une position

relativement salubre, elle avait le grand inconvénient

d'être séparée de la route des

Batékés par la rivière Passa. A chaque

convoi, il y avait une perte de temps très grande pour faire

passer les porteurs, à l'arrivée et au

départ (...). Le passage de certains convois a

demandé plus de deux jours ». (Pradier, op. cit).

« En 1886, Franceville comptait deux magasins de 30

mètres chacun, une grande case d'habitation (27 m), un

magasin de détail et, à 150 mètres de

là, un village réservé au personnel

africain ».

L'installation des postes européens sur l'Ogooué,

de Lambaréné à Booué,

Madiville (Lastoursville ensuite) et Franceville, permit au commerce de

se développer depuis le Haut-Ogooué jusqu'au Cap

Lopez et les zones côtières de Libreville, en

brisant les monopoles des différentes ethnies

(Okandé, Ossyéba, Adouma) qui

contrôlaient le trafic du fleuve.

UN

RICHE PASSE

Haut

Mais comme partout en Afrique noire, il faut savoir que l'Histoire

proprement dite commence dès avant la

pénétration des explorateurs

européens, bien que ses péripéties en

soient plus conjoncturelles.

Les peuples de la vallée de l'Ogooué ne sont pas

originaires des régions où on les trouve

actuellement. Un vaste mouvement de migration, commencé il y

a des siècles, s'est accentué aux

XVllème et XVlllème siècles dans une

direction nord-sud pour la masse Kota et est-ouest pour les

Batéké jusqu'à la limite de la

forêt.

Les Kota, parmi lesquels il faut distinguer les Bakota du nord et les

Obamba du sud, se sont acheminés vers le

Haut-Ogooué à partir de la Sangha dès

le XVllème siècle. Des groupes sont

restés en route sur I'lvindo, d'autres sont

passés par le Congo, les Obamba, certains sont descendus

très au sud jusqu'aux sources de l'Ogooué, les

Mindassa et les Bawoumbou.

Actuellement, on peut distinguer les Bakota du nord

patrilinéaires des Obamba du sud matrilinéaires,

Certains étant apparentés aux

Batéké avec lesquels ils eurent souvent

à combattre et à commencer.

Les Bandzabi sont venus de l'est, avec les Batsangui qu'on trouve

aujourd'hui vers Bakoumba. Les cultures kota et ndzabi sont encore

apparentées par certains rituels, tels la circoncision. Le

problème de leur lointaine origine commune se pose, bien que

les dialectes soient très différents.

Par contre, les Batéké, les hommes des plateaux,

sont de culture et de mentalité différentes, avec

des villages fortement organisés qui ont

impressionné les premiers explorateurs.

COUTUMES

ET CULTURE

Haut

Schématiquement

le Haut-Ogooué, au folklore riche

et vivant, relève de trois cultures ethniques

différentes, Obamba, Ndzabi et Téké

avec à la fois des variantes notables et des points de

convergence, surtout en ce qui concerne les structures sociales et les

croyances essentielles.

Vers Okondja, coeur du pays Obamba, le culte des ancêtres

existait jusqu'au début du XXème

siècle. Les reliques des ancêtres

étaient conservées dans des paniers

surmontés de figurines sculptées recouvertes de

feuilles de cuivre dont certaines sont des chefs-d'oeuvre de l'art

africain traditionnel.

De filiation matrilinéaire, la société

obamba était organisée en tillages qui

regroupaient un certain nombre de clans. Les forgerons travaillaient le

fer pour en façonner des outils et des armes. Le cuivre

importé dès le XVlème

siècle par les tribus côtières, servait

à faire des bijoux dont certains étaient

utilisés comme monnaie de dot. Les

activités agricoles limitées aux

cultures vivrières (maïs, manioc, bananes)

étaient dévolues aux femmes qui laissaient

aux hommes le temps de pêcher et surtout de

chasser. L'art de tisser le raphia vint du pays

batéké vers la fin du XlXème

siècle.

Plusieurs sociétés à

caractère initiatique animaient la vie sociale ancienne de

ces villages en perpétuel déplacement. Les

grandes fêtes de la circoncision accompagnées des

rites de passage de la puberté permettaient

aux « nganga

» d'étaler leur habileté, leur savoir

et leur sens

de la danse.

Actuellement la plupart de ces danses à caractère

sacré ou social sont devenues des danses de divertissement,

masquées ou non.

Les Bandzabi, établis plus à l'ouest,

présentent à peu de choses près les

mêmes caractéristiques culturelles : culte des

ancêtres, sociétés initiatiques,

croyance à l'esprit du « Mungala »

(grand masque figurant un monstre aquatique), « anarchie

» structurelle des villages où chaque

aîné de lignage était un chef,

agriculture de subsistance, pêche et chasse à la

sagaie, au harpon et au filet (comme les Pygmées qui furent

leurs initiateurs en matière de chasse et de cueillette). |

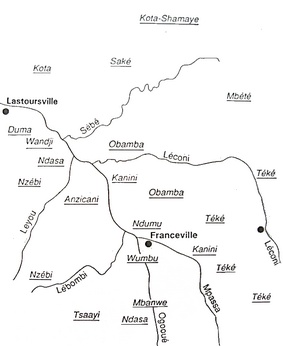

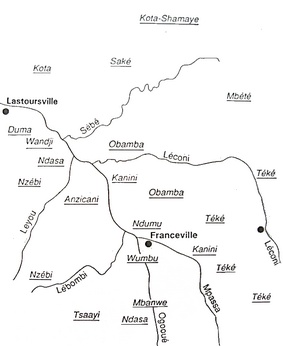

Les peuples du

Haut-Ogooué,

d'après le docteur Miletto |

Les Batéké des plateaux, isolés dans

les vastes vallonnements rases et sablonneux des confins de la

Léconi vers I'Alima, vivaient en gros villages dont

l'activité principale a toujours été

le commerce. De longues caravanes se rendaient en pays balali

à l'ouest vers le Niari, d'autres vers I'Alima à

l'est. Les Batéké cultivaient autrefois le mil

puis le manioc qui suscita un volume d'échange

considérable avec leurs voisins. Ils fabriquaient en outre

des pagnes de raphia et travaillaient le fer.

Les chefs teké avaient pour emblème une peau de

panthère, une cloche double, une queue de buffle et une

canne ornée de cuivre.

Dans toute la région, depuis des siècles, les

migrations des différentes tribus, de chaque clan et

même village provoquèrent des affrontements

continuels. La guerre était une des principales

activités des hommes.

Les rituels propitiatoires à caractère

initiatique avaient surtout pour but de protéger les

initiés des dangers de la vie de brousse (famine, guerre,

chasse, etc ... ) Les masques servaient en

général à inspirer une crainte

respectueuse aux femmes, enfants et non initiés;

c'était un élément de

régulation sociale.

Aujourd'hui, il ne reste de ces coutumes que des bribes, certaines

habitudes sociales et familiales (relations d'autorité,

circuits matrimoniaux), techniques (agriculture, artisanat du fer et du

raphia) et artistiques (musique, chants et danses).

Comme partout au Gabon, c'est la musique, la danse et la

littérature orale, très riches dans toutes les

ethnies du Haut-Ogooué, qui subsistent malgré le

modernisme de la vie quotidienne

contemporaine des altogovéens.

LE

HAUT – OGOOUE AUJOURD’HUI

Haut

Région au développement fulgurant depuis la mise

en exploitation des gisements de manganèse et d'uranium, le

Haut-0gooué a subi ces dernières

années une transformation sociale notable : des villes

industrielles sont nées (Moanda, Mounana). Franceville est

devenue une capitale régionale animée ; la

population s'est regroupée et a augmenté

très sensiblement; les courants d'échanges se

sont multipliés grâce aux voies de communication

améliorées et praticables d'une

manière permanente. On assiste à un brassage

continu des ethnies, non seulement du Haut-Ogooué, mais de

tout le Gabon.

Les coutumes ancestrales s'estompent au profit d'un mode de vie de type

semi-urbain qui, moins attrayant sur le plan culturel et folklorique,

est évidemment plus conforme aux exigences actuelles du

développement national.

Le

Haut-Ogooué, région

clef du Gabon d'aujourd'hui de par ses ressources minières,

est également un des hauts lieux de l'histoire gabonaise, sa

capitale Franceville ayant été fondée

dès 1880 par Savorgnan de Brazza.

Le

Haut-Ogooué, région

clef du Gabon d'aujourd'hui de par ses ressources minières,

est également un des hauts lieux de l'histoire gabonaise, sa

capitale Franceville ayant été fondée

dès 1880 par Savorgnan de Brazza.